小说 | 《来自梦中的暗杀者》

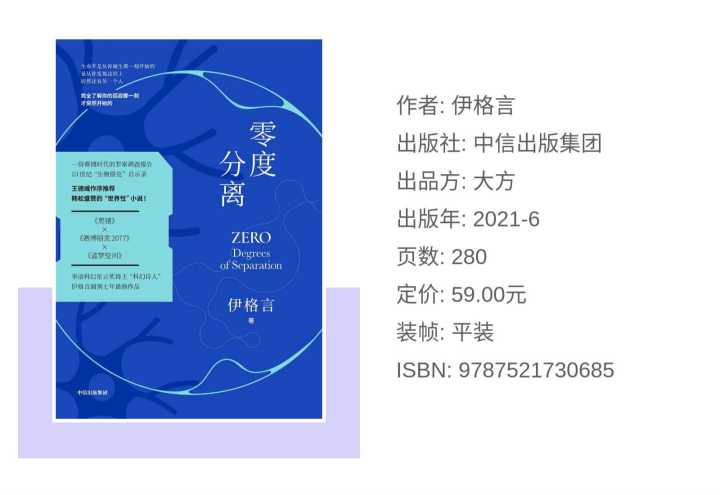

👉点击购买

截至目前为止,陈立博医师可能,且极可能正是人类历史上最后一位良心犯——事实上,至少一世纪以来,似乎从未有罪犯如他被部分民众与媒体冠以“良心犯”之名。……

资料显示,公元2240年11月,陈立博生于台湾新北市新庄一中下阶层家庭;父亲陈克礼曾从事包括社区管理公司大楼管理员、货物搬运工、建材销售业务员、货运机械人操作员等多项工作,而患有慢性焦虑症与忧郁症的母亲则主要任职于附近市场与商店街,长期依赖邻里餐饮业者与小型商家提供简单的门市销售工作。陈立博为家中独子。然而尽管家中经济并不宽裕,双亲却也未曾忽略其教养。综合各方媒体报导与相关资料可知,陈克礼夫妇生性老实诚恳,工作尽责,性格温和,即便自身知识水平有限,却也尽力提供教育资源以供陈立博所需。而他也确实不负众望,自小即展现于数学、逻辑、哲学与生物学方面的天赋。2265年,陈取得台湾阳明大学临床医学暨哲学学士学位;2267年再获精神医学硕士学位,并顺利考入位于台北市石牌一带的台北荣民总医院任职。其后数年,陈立博表现优异,曾连续三次获得荣总台北院区年度绩优医师之殊荣。而于顺利执业看诊、造福病患之同时,陈立博亦持续从事学术研究,四年间有三篇相关论文(分别与人类青春期思觉失调、先天与后天“本体感觉障碍者”之思觉失调,以及青春期被害妄想症状有关)发表于一级期刊;学术能力亦获肯定。说他于职业——或曰人生志业——实践初期即取得重要成果,并不为过。

如若叙事于此中止,则我们或可断言,这是个阶级向上流动的励志故事。然而其后情节却意外急转直下。陈立博是个什么样的人?何以一位看似前途光明(他的美丽人生正要开始)的医师兼学者,竟于一夜之间沦为阶下囚?他真是位“良心犯”吗?他是否确实杀人未遂?

一切始自于“事件式梦境治疗”。……该技术最初来自军方与情治单位,原用以审讯重大犯罪嫌疑人 ;而约自2240年代始,于考量国家安全无虞后,人类联邦政府遂决定逐步开放并出售相关技术,以供一般民间精神疾病治疗之用。

……

于来自官方的技术授权程序逐步完成后,其后被用作精神医学用途的“梦境治疗”遂发展为二个分支,分别是“事件式治疗”与“非事件式治疗”。“非事件式治疗”姑且不论;与陈立博所涉犯罪有关的,是“事件式治疗”此一类别。顾名思义,所谓“事件式治疗”,即提供一梦境,一拟造之明确事件、明确之故事情节,一太虚幻境,供患者亲身经历之用。其逻辑相对单纯,情境亦相对完整。举例而言,对于因婚姻或感情问题而情绪低落之女性与男性患者,分别提供“大韩欧爸济州岛四天三夜高帅完美情人之梦”、“阿姆斯特丹红灯区各色人种环肥燕瘦纵欲之梦”、“温泉乡别墅泳池派对狂欢杂交之梦”;对于因工作过劳、惨遭职场霸凌而罹患忧郁症之患者,则提供“痛殴爆打凌辱上司之梦”、“痛快反击以牙还牙加倍奉还凌迟职场小人之梦”等素材,令患者做梦……以此方式投予治疗,虽未必根治,但业经实证确认,至少有抒发情绪、缓解患者急性症状之功效。

此即所谓“事件式梦境治疗”之大要。由于此一新兴疗法收效神速,迅即大受欢迎,遂使得因应不同病症之各类梦境供不应求,洛阳纸贵,呈全面缺货状态。……

然而引发“事件式梦境治疗”大幅衰落,终遭立法明文禁止之关键性事件,即是由陈立博犯罪事件所直接引发之道德争议。此即为本章之本事:2272年,首宗立基于此事件式治疗之刑事犯罪遭到披露,轰动全球,嫌疑人正是执业于台湾台北荣民总医院之杰出精神科医师陈立博;而受害者则为台湾知名小说家史列维。案情大要如下:2270年,时年32岁之年轻小说家史列维因长期罹患轻微躁郁症,合并有偶发性恐慌与惧旷症,遂于夫婿陪同下,于2270年年中开始向陈立博医师求诊。然而史列维之另一身份则更为业界所知悉——她受雇于辉瑞药厂,担任“偷窃癖之梦:暴风广场”创作团队统筹;换言之,她本人正是此一治疗用梦境之主要作者。顾名思义,“偷窃癖之梦:暴风广场”为用以治疗偷窃癖(kleptomania)之事件式梦境,其内容即为各式偷窃行为(全数发生于一名为“暴风广场”之虚构大型购物商场内),一般用以抒解、满足偷窃癖患者之强烈偷窃冲动。

此即为此一杀人未遂案件之背景。经查,于确认史列维之创作者身份后,陈立博医师即开始筹划毒杀史列维,数次于日常处方中混入高剂量抗凝血剂,意图使她于不慎受伤时失血而死。幸而于事件尚未发生前即被揭穿。案情本身并不复杂:2272年5月,史列维因晕眩症状住院观察——病况本身并不严重,然而由于可能原因太多,诊断并不容易;医师初步判断可能为局部神经发炎,即刻决定以微型器械进行消炎治疗。然而于将微型机器人输入血管内之后,却并未发现神经发炎症状。为求进一步诊断,医疗团队决定深入进行血液与组织液检验;然而化验后却赫然发现史列维体内竟含有极高剂量之抗凝血剂。而当时除陈立博之外,史列维并未于他处就诊。院方惊觉事态并不单纯,立刻报警处理。警方追查医院投药流程,确认台北荣总精神科医师陈立博涉嫌重大,随即发动搜索。于查扣其个人计算机、手术拆除植入于其牙床之个人通讯器并读取资料后,成功查获一详细作案计划书档案。至此罪证确凿。2272年6月,警方逮捕陈立博,而陈则直接坦承犯案,甚至拒绝聘请辩护律师。

……2273年11月,33岁的陈立博遭判处有期徒刑21年定谳,随即被送往日本北海道小樽重刑犯监狱发监执行。隔年12月,于遭到三次拒见后,我在漫天风雪中抵达小樽,首次获准当面采访陈立博。然而他显然并不打算与我深谈,对话于五分钟后便告结束。

……随后的第四与第五次会面,我们的谈话时间都并未超过10分钟。如前所述,直至第六次会面之后,我才得以直接与陈立博谈及案情;而其关键,毫不意外,当然是道德,或谓良心。

“检方的官方说法是,你很早就知道她——我说史列维——是这‘偷窃癖之梦’的主要作者?”

他微微点头,眼神并未与我接触。无窗的会客室冷光映照,年仅35岁的他此刻竟已须发全白,质地珠光流动,一如水银。那是2275年2月的北海道小樽,来时路上,外界正浸没于举目无所见的茫茫雪雾之中。我必须说,陈立博的衰老如此明显可见,他的相貌已与数年前的档案照全然不同;甚至与数月前的第四、第五次会面皆有差异。我难免好奇受刑的日子里他都在想些什么——在这寒冷无垠,显然亦无有终止的漫漫长日里,是什么正持续侵蚀损耗着他的内心?

“你看诊前就知道?”我追问:“听过她的名字?”

“初诊时我们简单聊过。”他摇头,迟疑半晌,音量微弱,近乎细不可闻。“不,看诊前我不知情。但初诊后我就查证过了。”

……

“动机呢?”我另起炉灶。“你的动机就是道德吗?像外面传闻的那样?”

“外面传闻什么?”他微笑,看着自己的手指。“哦,我知道了,好,不重要。反正愚蠢的群众也只会有愚蠢的看法。”

“他们说你道德偏执。说你为了根本未曾发生的犯罪而坚持惩罚一个人——”

“那不是道德。”他忽然抬起头直视我。“显然不是。而且其实我根本也不在乎道德。”

“什么意思?”我回应:“为什么说那不是道德呢?”

“道德是很低层次的东西。我从不用这名词。”陈立博稍停,脸上病容似乎暂时灭失,然而声音依旧细微。“应该说,我不屑这名词。那是良心。良心才是正确的名词。”

“有什么差别?”

他沉默半晌。“好,你可以说,一切偷窃都只发生在梦境中的‘暴风广场’,那不是实存犯罪行为,只是为了舒缓症状。”他说:“对,偷窃癖之梦。我难道不知道吗?但我的质疑是,事实上,对一般人而言,根本没有任何方法能正确分辨实存与否。”

“桶中大脑(brain in a vat)?”1981年,哲学家H. Putnam于著作中提出“桶中大脑”概念——设若有一大脑与其躯体分离,被单独置放于营养液中,以其神经元向外界连结拟造一幻境;则此一大脑,将无任何方法可分辨此一幻境是否为真——当然,同样无法得知自己“身处于一桶中”之真实处境。“你的意思是桶中大脑吗?”

“对。”

“所以你的意思是,依照桶中大脑理论,原本我们也无法确认,我们此刻的存在,此刻的对话,和梦中有什么区别?”

“当然。庄周梦蝶。对于深陷其中的人而言,梦境与与现实原本便无从区辨。”

……

“为何选择史列维,而不是那些在梦中犯下偷窃或杀人罪的患者?”我问:“依照你的逻辑,他们才是真正犯罪的人不是吗?在他们自己做的梦中?”

他突然沉默下来,半晌才说:“因为就动机上来说,她是最恶劣的人。”

“为什么?”

“当然,我确实认为那些编写‘杀人之梦’的作者很恶劣,很讨人厌。可惜我没能遇到那些作者。”陈立博的眼神沉静而肃杀。“至于史列维,她比他们都还更糟。她事实上就是个利用人性弱点诱惑人类犯罪的人。那些治疗用梦境仅仅是她的工具而已……”

“是吗?我以为她纯粹是受雇于人,编写梦境……”

“噢不。你不认识她,但我认识。”他再度露出奇妙微笑。“我知道她。我知道。我太清楚了。她自己是个精神病患者,但她最大的问题不在于她自己的忧郁症或恐慌症……”我注意到他的眼神中闪过一丝疯狂。“她是个控制狂,她有情绪勒索癖。我知道她所有的症状都只是情绪勒索的工具。她从勒索中获得快感……”

“你怎么知道?”

“对,这点不容易知道。她藏得很好。”陈立博回应。“事实上或许只有她最亲近的人,或精神分析师知道这些。是嘛,没错,我就是她的精神分析师——”

……

我稍作思索。“你在暗示,你要用精神分析证明史列维有杀人意图?”我皱眉:“是这样吗?你可以证明她接受药厂委托创作梦境,并非为了治疗他人,反而是为了杀人?”

“不只。不只。问题不在她的杀人意图。她的意图比杀人更可恶。”陈立博突然双眼发亮。“那是我的方法……你难以想象。只要像撷取梦境一样撷取她的精神活动就可以了。那都是铁证。治疗期间我已经累积了足以将她定罪的资料。罪证确凿,铁证如山。问题只在于这愚蠢又平庸的人类社会并不承认那是有效的罪证……”

……他稍停。“我从来深恶痛绝的就是史列维这种人。这就是恶劣。这就是恶。解剖学上确切存在,名副其实的恶。神经组织中能被证实的恶。史列维就是这种人。她知道正常状态下你根本无法证明她的动机,她知道这么做没有人可以定她的罪,她就下手了。

“她的意图不是治疗——不,她根本一点也不在乎别人;当然也不想治疗别人。”陈立博的义愤无庸置疑:“她编写梦境也不是为了赚钱谋生。我知道她是个毫无同情心的人。她所做的一切几乎全都是为了享受引诱别人犯罪的快感。那是她的嗜好,她就喜欢看无数的人,那些镇日被自己的焦虑或恐慌侵扰的可怜的家伙,全为了自己的软弱而在梦中犯罪。

“她等于是挟持了一大群精神病患对这个世界进行情绪勒索;因为如果这一大群患者没有这样的梦可做,症状无从缓解,她就能宣称,病症使他们痛苦,这世界不应容许他们持续受苦下去。这不就是明明白白在对整个社会进行情绪勒索吗?但一切,事实上都只是为了她自己的私欲……

“我恨我没能成功杀掉她——”青绿色玻璃后,陈立博的瞳孔几近透明,彷彿某种无生命的矿石。……“她现在负责的还只是‘偷窃癖之梦’而已;”陈立博强调:“如果她主导的是‘杀人癖之梦’,那后果不堪设想。我很清楚这种事她是做得出来的。想想,有多少人会在梦境中毁灭多少人的生命;而他们心中被满足的又是什么。我们甚至可以再进一步追问,策动这一切屠戮的核心,也就是那梦境的作者或厂商,他们心中被满足的,又是什么?对,那根本等同于一场精神世界的大屠杀;而史列维就是这种来自梦中的屠杀者……”

我当时想说的其实是,如果现实世界中那残虐又狡诈的史列维正是你描述的“来自梦中的屠杀者”,那么作为一位试图以杀戮阻止杀戮的人,你不也算是个“来自梦中的暗杀者”吗?但我终究没说出口。半晌后我问他:“别人说你道德偏执;你说那不是道德——老实说,我其实能部分同意你的观点:道德确实是种低层次的秩序。”我稍停。“我换种说法好了。如果说你‘良心偏执’,你接受吗?”

“我接受。”陈立博答得干脆。他挥挥手。“我累了。就先这样吧?”

我与陈立博的十数次会面终结于隔年春天——这并不在我预期内,因为他很快不再被允许与访客会面。2276年,小樽重刑犯监狱狱方忽然片面宣告他精神状态不佳,已濒临心神丧失,迳行将之解送往位于中国长春的重刑犯医院精神科病房住院治疗。当然,说医治只是好听;事实上那等同于以另一形式囚禁。我手边的资料几乎已说明一切:自长春重刑犯医院精神科成立以来,从未有任何一位囚犯曾自该处康复出院。该医院内部通讯管制极其严密,犯人住院期间不被允许与外界或家属有任何联系,几乎等同于自此被人类社会永久隔离,一如其人不曾存在。新闻媒体给了此种状态几种具象化的新鲜说法:被涂销、被delete、被归零;甚至将之谑称为“逆受精”——仿佛在生命诞生的那一刻惨遭逆转,未曾受精。也正因如此,我终究未能再向他告知我的“新进展”——2276年4 月,我意外获知一之前未曾听闻的讯息:于小说家史列维接受陈立博诊疗期间,她原本已受辉瑞药厂委托,开始筹划开发其他新型治疗用梦境,而其内容,竟包括“厌男杀男之梦”、“厌女杀女之梦”、“恋童癖之梦”,甚至“种族大屠杀之梦”。

计划并未成真,但已足以令人心惊胆战。该消息可信度极高,按惯例我必须保护消息来源;然而作为一位曾与罪犯陈立博建立某种友谊的采访者,我百感交集——那已足以摇撼我的信念。我对自己原本的看法感到迟疑,同时也对人类本身惶惑不已。我是否该敬佩他洞澈世情的先见?或者,他其实根本早已对此事心知肚明,却因故并未于庭讯中提出?他在考量什么?他保留或隐瞒了什么?那是他的杀人动机之一吗?我们该纵容类似“厌男梦”、“厌女梦”、“种族歧视之梦”、“种族屠戮之梦”这类无比扭曲而残忍的心智运作吗?我们该容许一众堪称比偷窃癖严重数百倍、血腥数百倍、残虐无数倍,那些潜在的、在梦中大开杀戒的罪犯吗?是,我们当然能说,无论如何,梦境中并无真正受害者;但若乐于提供此类梦境让他们“发泄”,那究竟是会抒解痛苦、弱化犯罪动机,或反而增强他们的犯案冲动呢?

……

(本文为节选)